“Bicho sin dueño” es el cuarto libro de poemas del santafesino Leonardo Pez, una obra que entrelaza lo íntimo con lo barrial, lo cotidiano con lo político, y la memoria con la imaginación. En esta charla nos revela el pulso detrás de su escritura: una poética que nace del ritmo de la ciudad, la infancia, la música y la observación minuciosa del entorno.

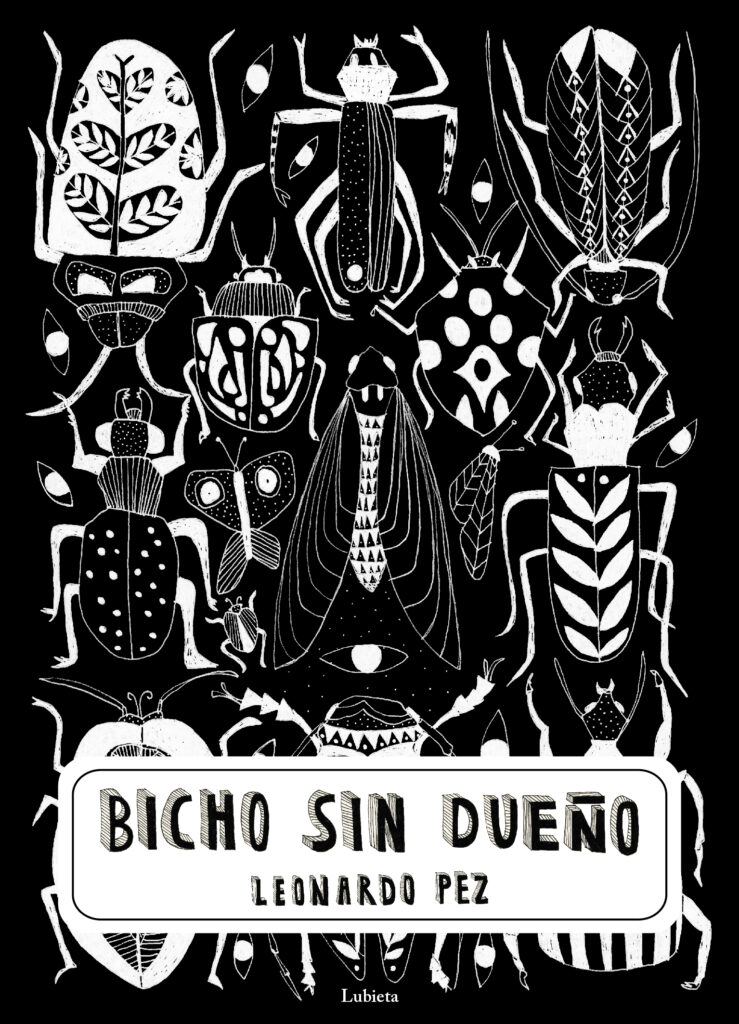

Publicado en 2024 por la editorial Lubieta y con el apoyo del programa Espacio Santafesino, Bicho sin dueño reúne treinta poemas que consolidan la voz de Pez como poeta, periodista y docente. Nacido en Santa Fe y licenciado en Ciencias de la Comunicación, Pez ha transitado la docencia en niveles secundarios y universitarios, y el periodismo cultural con una mirada aguda sobre lo social y lo afectivo.

El libro se construyó durante la pandemia, pero su germen se remonta a un “hiato fértil” entre 2015 y 2019, cuando el autor comenzó a experimentar una pulsión distinta entre la reseña cultural y el hecho poético. En esta conversación, Pez reflexiona sobre el cruce entre docencia, periodismo y poesía, la musicalidad de sus versos, la presencia de Santa Fe como personaje poético, y la épica de lo cotidiano. También aborda la dimensión política de su obra, el rol de la poesía en la Argentina actual, y el vínculo entre literatura y redes sociales.

La ciudad de Santa Fe aparece como telón de fondo y protagonista, con su tonada, sus pájaros, sus barrios y su río. La infancia, los gestos mínimos, los objetos domésticos y los personajes “invisibles” configuran una trama que se desliza entre la lentitud y la urgencia, entre la contemplación y el compromiso. Como señala el autor, Bicho sin dueño podría ser la edificación de “otra ciudad”, una urbe imaginaria hecha de fragmentos, memorias y afectos.

En palabras de Pez, su poesía se alimenta de la escucha, del ritmo mental, de la oralidad callejera y de una ética de la mirada que interpela tanto al lector como al entorno. Así, Bicho sin dueño se convierte en una obra que dialoga con lo urgente, desprograma narrativas dominantes y activa la potencia de la palabra en tiempos de algoritmos y desvalorización simbólica.

Otra canción: ¿Cómo nace Bicho sin dueño?

Durante la pandemia, dos hombres encerrados en sus pantallas deciden trabajar en la obra. Como hijo y hermano de arquitectos, debo reconocer que ante todo hubo un plano (detalle). Yo traía tres o cuatro poemas breves que eran mis caballitos de batalla cada vez que me invitaban a leer en público. La combustión ocurre entre 2015 y 2019, algo que viví como un “hiato fértil” en mi identidad de poeta. Mis manos conocieron otro pulso, otra pulsión, entre el ejercicio de la reseña cultural y el detenimiento del hecho poético.

O.c: En el libro se nota que está muy presente lo barrial y de algún modo Santa Fe. ¿Qué significa para vos escribir desde Santa Fe? ¿Cómo influye el paisaje, la memoria barrial y el río en tu poesía?

Escribir desde Santa Fe es escribir con Santa Fe. Con su tonada, con sus oleadas, con el canto de sus pájaros, con su tradición poética. Esa omnipresencia de la ciudad aparece de un modo entre deliberado e involuntario. No estoy tan seguro de dimensionar cómo se escabulle el paisaje -más allá de las referencias concretas- en los poemas de “Bicho sin dueño”. Me asombra que transmitan una sensación de lentitud, una pausa, que no suele acompañarme en el día a día.

O.c: ¿Qué lugar ocupa la infancia en tu escritura y en “Bicho sin dueño”? ¿Es un territorio al que se vuelve o del que se parte?

Hay un feedback que va del primero al último de los poemas de “Una velocidad distinta”. Un crecimiento que me hace pensar en lo siguiente: si el que escribe es el niño, el que ordena (interpreta, corrige) es el adulto. Agradezco no haber perdido “en el camino a la madurez” esa mirada “infantil”.

Mientras pulso las teclas, relojeo mi patio a través de la ventana. Últimamente, cada vez que quiero bajar un cambio me siento a contemplar el limonero. En días como éste, el viento le arranca decenas de frutos al árbol. Madurar, para ellos, es liberarse y azotarse para volver al lugar del que partieron, a la tierra. ¿Será que no somos tan distintos a ellos?

O.c: Tu poesía tiene una musicalidad muy marcada. ¿Qué relación tenés con la música y cómo influye en tu proceso creativo?

Yo soy un músico frustrado. Escucho música y hablo de música todo el día, pero no logré plasmar mi pasión en la ejecución de algún instrumento. Como respuesta, mi psiquis se las ingenió para crear en mí una filarmónica de pensamientos. Pienso rítmicamente, me divierto con poco. Luego, en el poemario, se entrometen versos y títulos de canciones que querían probar la soltería musical. Supongo que la dinamita melódica explotará en el bocho de los lectores/as.

O.c: Muchos de tus poemas transcurren en espacios domésticos, con objetos comunes, gestos mínimos, el barrio. ¿Qué potencia encontrás en lo cotidiano y cómo lo transformás en materia poética?

Me resultó práctico a los fines narrativos contar lo que sucedía a mi alrededor. Tengamos en cuenta que la mayoría de los poemas fueron escritos durante la pandemia. Mi entorno eran demasiadas pocas cosas: el departamento al que me había mudado solo, mi gata, un par de electrodomésticos. Un búnker con buenos vecinos. Esa simpleza se convirtió en el escenario donde desbaratar -o desanudar- la complejidad del mundo y mis mambos. Necesitaba un pie de apoyo, una certeza, algo concreto en lo que creer. Flotar. No caer ni volar. Además, lo cotidiano se presenta en cualquier lugar sin que uno lo llame. Así que, cuando la cosa se fue abriendo un poco, lo simple pasó a ser la voz de los demás.

O.c: ¿Cómo vivís el cruce entre docencia, periodismo y poesía? ¿Hay tensiones, diálogos o zonas de fuga entre esos mundos?

Es un círculo virtuoso jaja… Noto que hay préstamos entre cada una de estas esferas y es algo que disfruto mucho. Si lo enfoco desde la poesía, veo que el periodismo gráfico me dio una gimnasia para la escritura y corrección de textos, mientras que la docencia me impulsó a leer y problematizar la literatura explorando el grano de la voz.

O.c: ¿Creés que hay una dimensión política en “Bicho sin dueño”? ¿Qué riesgos implica escribir desde lo afectivo?

Sí, estoy convencido de eso. El legado del abuelo paterno (sirio, peronista, sabalero) es la dimensión política que se revela al final. Se revela al final, pero late a lo largo del poemario. El mayor riesgo es que a alguno/a no le guste algo de lo que cuento, pero no es algo que me preocupe.

O.c: ¿Qué rol creés que tiene la poesía en la Argentina actual? ¿Puede dialogar con lo urgente?

La poesía es, más que nunca, un diálogo con lo urgente. En su visita a la Feria del Libro de Santa Fe, Walter Lezcano profundizó en este punto que es uno de los ejes de su poética. Pensemos en una marcha cualquiera en los últimos dos años. Seguramente se nos viene a la mente más de un cartel con fragmentos de un poema que saltó el cerco del algoritmo. Eso significa algo: la poesía tiene mucho que decir en una era en donde -pareciera que- todo vale lo mismo y la palabra carece de valor. Justamente, AHORA es el momento de activar con más potencia que nunca la poesía para desactivar todo lo que se quiere imponer. Por ejemplo, que la libertad es una consigna que “pertenece” a los enemigos del pueblo.

O.c: Muchos sostienen que cada vez se lee menos, pero al mismo tiempo hay —o por lo menos en mi caso siento— cierto auge de gente que habla de libros, entrevista escritores en distintas plataformas. ¿Cómo ves el vínculo entre literatura y redes sociales? ¿Qué se gana y qué se pierde?

Coincido. Estamos viviendo un estallido del periodismo cultural enfocado en la literatura. El libro físico se posiciona como el último bastión de la cultura analógica ante el avance irrefrenable de la cultura digital. Específicamente en el terreno de la cultura rock, el hecho artístico viene siendo la experiencia del vivo y, en menor medida, el libro que cuenta lo que pasó.

Pienso que siempre se gana más de lo que se pierde cuando se instala el ejercicio de la lectura. De todos modos, hay dos interrogantes que me dan vueltas al respecto… Teniendo en cuenta los valores que pondera (que elige) la sociedad contemporánea, me pregunto -en voz cada vez más alta-: ¿qué se lee? Y, sobre todo, ¿cómo se lee?

O.c: ¿Qué significa esa “velocidad distinta” que da título a la primera sección? ¿Es una forma de mirar, de habitar el tiempo?

En principio, es un marcador que organiza el poemario espacial y temporalmente. Divide las aguas entre la brevedad de un presente ambivalente y el océano de un pasado algo salvaje. Pero está anticipando algo más sobre el modo de “pisar” el tiempo con una dinámica cercana a la del videoclip, diría mi amigo Alfredo Di Bernardo.

O.c: En “Fotocopias de la arena” escribís “Esta es la tecnología sensible del lugar”. ¿Qué significa esa frase en un contexto de paisaje y memoria?

Estábamos tallereando por Meet y, en un momento, creo que yo soy el que dice algo de la “tecnología sensible”. No podría precisar si es un oxímoron, tipo Inteligencia Artificial, pero anda bastante cerca. Dentro del poema, es una construcción que habla de una mirada que no juzgue, que se pare entre la naturaleza y el hombre. Si transforma algo, por lo menos que respete la esencia.

O.c: ¿Cómo pensás la ciudad como personaje poético? ¿Tiene voz, cuerpo, memoria? ¿Qué te interpela del encuentro fugaz con el chico en el patrullero? ¿Hay una ética de la mirada ahí?

Santa Fe apareció como personaje poético sin que yo me diera cuenta. Claro que tenía conciencia de las referencias a sus íconos, a sus barrios populares y a su zona costera. Pero, mientras escribía, era más bien una escenografía cotidiana. Una lectora me hizo saber que la ciudad se comportaba como un personaje en “Bicho sin dueño”. Un personaje polifónico, andante y observador/escucha.

Todo lo que escribo me interpela. Me pide ser contado. La escena del patrullero corre por cuenta del periodista urbano que necesita narrar una escena para que no se diluya. Iba por la Recoleta -zona paqueta de Santa Fe-, caminando con barbijo. El semáforo se puso en rojo y cruzamos miradas con el pibe. Yo diría que hay dos éticas de la mirada: la mía, se esparce a lo largo del poemario; la del pibe, me interesaría descifrarla… Nombrarlo -aunque desconozca su nombre- es dejar que su mirada también participe, aunque sea un ratito, en el traveling ciudadano de “A esta altura”.

O.c: En el poema “Cum ban cha” hablás sobre Alto Verde y Puente Palito. ¿Qué significa ese territorio para vos?

Significa, ante todo, el reconocimiento de una deuda personal de observar con mayor detenimiento el barrio de Alto Verde. Durante mi infancia en el barrio “El Pozo”, salir era ir al centro o a la cancha de Colón o a la casa de mis abuelos maternos en Santo Tomé. Viajar por la ruta 168 en colectivo o en un auto era mirar la UNL y el Conicet a la derecha, y Alto Verde a la izquierda. Creo que el sustrato lúdico de ese puente abandonado, esa “instalación artística”, entró en los ojos del niño que fui, pululó unas décadas y regresó en “Cum ban cha”. Puede que tengan que ver dos asuntos: mis idas recientes a la costanera del puerto frente a Alto Verde y la lectura de la obra de un poeta santafesino que reivindicó el barrio como Kiwi.

O.c: El poema mezcla ternura, humor y observación social. ¿Cómo encontrás ese equilibrio sin caer en lo costumbrista?

A medida que “Cum ban cha” se iba escribiendo, intuía el riesgo de caer en una caricatura de la escena. (Ya el título apunta a un capítulo disparatado de Los Simpson…) Personalmente, prefiero la postal o el flash informativo a la caricatura. Puede que la lógica de fuga propia del fragmento ayude a escaparle a lo costumbrista o, quizá, responda a una dificultad personal para sostener costumbres. Pero, ante todo, el condimento que sintetiza los tres recursos utilizados es la picardía. La sal de la poesía es esa mirada pícara, díscola, tierna, caprichosa.

O.c: ¿Qué te enseñan los chicos, las wachas, las hormigas, los gestos mínimos? ¿Hay una épica en lo cotidiano?

El poemario está poblado, según me han hecho notar, de personajes “invisibles” que, por alguna razón, cautivaron mi atención. El suyo es un trabajo de hormiga. Y allí reside una épica (y una ética). Ellos y ellas educan mi mirada en otro ritmo. Un ritmo que pide mi cuerpo para asomarse a la felicidad… o a alguna de sus sucursales. Necesitamos eso: salir de la época para entrar en la épica.

O.c: El libro abre con “Modo copiloto”. ¿Qué te inspiró a escribir ese poema y cómo surgió la imagen del colectivo como elemento que “zarandea la estabilidad”?

“Modo copiloto” es uno de los primeros poemas que escribí en el proceso de construcción de “Bicho sin dueño”. Recuerdo haberlo leído en público entre 2016 y 2019. En las clínicas con José (Villa) casi no sufrió modificaciones y se ganó el primer lugar por varios motivos, uno de los más importantes: su alma de sinopsis o de trailer de la obra. El poema relata, casi de un modo textual, una mañana en la que acompañé a mi viejo a la verdulería. Mientras él compraba suministros para la familia, yo esperaba en el Twingo. En un momento, pasó un colectivo de la línea 8 o 14 al lado del auto detenido y sentí el sacudón.

O.c: La última línea sugiere una creación imaginaria: “soy el diseñador de otra ciudad que se pierde en la altura”. ¿Qué tan importante es en tu poesía imaginarse otra ciudad, otro entorno? ¿Qué significa para vos esa ciudad y qué papel juega en la poesía?

Puede que todo el poemario sea la edificación de esa “otra ciudad”. Una ciudad hecha con pedazos de distintas épocas, como los aires acondicionados en “Tecnicatura”. No digo que mi ambición sea la de Sammy Barnathan en “Synecdoche, New York”, pero advierto una necesidad de recomponer la escenografía para que las historias se deslicen en un terreno seguro -aunque, a veces, ripioso-.

O.c: En “Continuado”, ¿hay una crítica o reflexión sobre el paso del tiempo y la muerte, especialmente en la mención a los “ancianos que fueron músicos de rock”? La frase “creo que he cumplido, si es que esperaban algo de mí” suena a rendición o cierre. ¿Cómo pensás esa tensión entre agotamiento y posibilidad?

La pienso como el reflejo de lo que está viviendo mi cuerpo por estos días y, por cuestiones de economía lingüística, llamaré “crisis de la mediana edad”. Puede que la poesía haya detectado antes que yo esa tensión… o la haya enmascarado narrativamente. La rendición tiene un costado heroico -quizá esa sea la posibilidad-, un last dance inesperado. Escribo estas líneas y no puedo dejar de pensar en tres hechos artísticos supremos: “Blackstar” (David Bowie), “Siervo” (Palo Pandolfo), el último show de Ozzy Osbourne en Birmingham.

O.c: En “Estructuras oxidadas”, ¿qué representa la “última habitación de la casa”? ¿Es un espacio físico, simbólico o emocional? ¿Podría pensarse como una habitación mental?

La habitación de mis padres es la última habitación de su casa. Dentro del poema, la frase meramente referencial se vigoriza. Escribí “Estructuras oxidadas” en el tránsito a mudarme a un departamento “de soltero” y dejarlos solos en la casa. Foto real y foto mental van de la mano.

O.c: En “Un televisor rodeado por dos bibliotecas” ¿Qué representa para vos la escena de la “mina que se arranca un chip”? ¿Es una metáfora de liberación, alienación o algo más?

“Un televisor rodeado por dos bibliotecas” es una especie de crítica cultural apócrifa. La escena está duplicada de un capítulo de Black Mirror que me disgustó en las mismas dosis que me interpeló. Siento una identificación con la rebeldía de la protagonista que decide desprogramarse. En definitiva, se libera de la gramática y de la narrativa de ese futuro asfixiante narrado en blanco y negro. Es como una bicha sin dueño.

O.c: Como sabés, el sitio se llama Otra canción. Si tuvieras que decir “creo que a tal músico le hubiera gustado mi libro por tal motivo”, ¿Quién sería? Y si alguien te dice “quiero leer tu libro con música de fondo”, ¿qué músico elegirías y por qué?

Me encantaría que lo leyera Andrés Calamaro. Sería una forma de agradecerle la compañía atemporal de sus canciones y la devoción heredada por la rima. “Bicho sin dueño” podría maridar con alguna ópera musical estilo “Tommy”. O con música que escuchaba durante la gestación del libro: Los Visitantes, Gabo Ferro… Pero mejor que cada quien enlace a gusto y piacere.