En esta conversación dividida en dos partes, Javier Serena —escritor y director de Cuadernos Hispanoamericanos— reflexiona primero sobre el español como territorio de circulación literaria, explorando las tensiones entre lo singular de cada país y una red común de voces. En la segunda parte, hablamos de Apuntes para una despedida, su última novela, donde se adentra en los pliegues del desamor, la fragilidad del vínculo y la ética de narrar lo que se rompe. Un diálogo que entrelaza lo editorial y lo íntimo, lo político y lo afectivo, con la lucidez de quien escribe para comprender antes que para juzgar.

El español como territorio: bordes, viajes y voces en tensión

¿Qué significa pensar el español como territorio? ¿Es una lengua compartida o una constelación de literaturas que se cruzan, se contradicen y se reescriben mutuamente? En esta entrevista, Javier Serena —escritor, editor y actual director de Cuadernos Hispanoamericanos— reflexiona sobre ese espacio de circulación que une a España y América Latina sin borrar sus diferencias. Más que buscar una literatura en español, propone habitar sus bordes: las tradiciones locales, los viajes de ida y vuelta, las genealogías invisibilizadas y los gestos editoriales que resisten la lógica de la inmediatez.

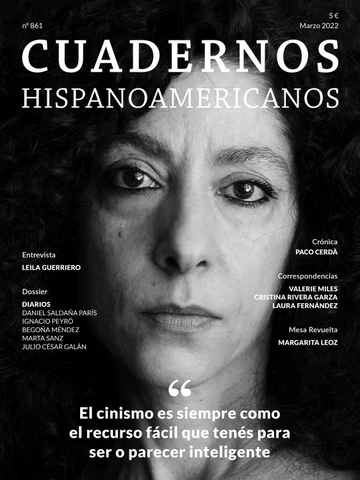

Desde su fundación en 1948, Cuadernos Hispanoamericanos se ha consolidado como una revista cultural de referencia, con más de 75 años de publicación ininterrumpida. Nacida en el contexto del Instituto de Cultura Hispánica, su vocación fue desde el inicio contrarrestar el aislamiento intelectual de la España de posguerra, abriendo sus páginas al diálogo con autores latinoamericanos y europeos. Hoy, bajo la dirección de Serena, la revista reafirma su propósito de romper las fronteras nacionales y favorecer la circulación de escritores más allá de lo que dictan los mercados.

A lo largo de esta conversación, se trazan los contornos de un mapa de la literatura contemporánea en español: un mapa sin centro, pero con muchas voces que se leen, se escuchan y se transforman entre sí. Desde el rol de las revistas como espacios de pensamiento hasta el auge de las editoriales independientes, pasando por la legitimación del cuento y la crónica, Serena comparte una mirada curatorial que celebra la pluralidad, la rareza y la apertura conceptual.

Me gastaría teniendo en cuenta que sos el director de la revista cuadernos hispanoamericano sobre la literatura en español. ¿Qué pasa cuando pensamos el español como territorio? ¿Cómo influye esa mirada en el cruce entre literaturas de España y Latinoamérica, y cómo aborda Cuadernos Hispanoamericanos esa tensión entre lo singular de cada país y una red común?

Javier Serena: Yo no creo realmente que se pueda decir que exista una literatura en español, o no desde luego una sola literatura en español, pero creo que tampoco se puede negar que es un espacio de interés y curiosidad común, que la creación en lengua española no es completamente extranjera aunque venga de otro país. Creo que más que definir una frontera o buscar los límites de una geografía tan imprecisa, se trata de sumergirse simplemente en ese espacio de circulación de libros y literatura tratando de contribuir a su mejor circulación y conocimiento.

O.c: ¿Qué define hoy a la literatura hispanoamericana como espacio común más allá de las fronteras nacionales, y qué riesgos trae esa idea frente a las tradiciones locales?

Javier: Me gusta pensar en superar las fronteras nacionales en español, porque me parece limitante, y en verdad creo que toda la literatura escrita en un mismo idioma genera más cercanía, más curiosidad, que hay más tradiciones comunes y que de algún modo hay un espacio compartido. Pero no se trata de construir una suerte de literatura en español y creo que las tradiciones locales son una riqueza. Creo justamente que el interés de la literatura en español se debe en parte a que no se ha homogenizado, que hay esa posibilidad de dispersión y descubrimiento continuo, que no hay un verdadero centro literario y que hay muchos viajes de ida y vuelta, literarios y personales, que ponen todas estas voces en contacto.

O.c: ¿Qué autores contemporáneos de Argentina y España te han llamado la atención en los últimos años, y qué libros o voces latinoamericanas creés que merecen más lectores en España —y viceversa?

Javier: La tradición de la literatura argentina creo que ha sido muy leída en toda América Latina y en España y es de una riqueza y un valor indiscutible. Pero en estos últimos años, por ejemplo, hemos dedicado portadas a algunos autores y autoras contemporáneos como Selva Almada, Leila Guerriero, Pablo Katachadjian, Martín Caparrós, Rodrigo Fresán, Federico Falco, Maria Negroni, María Moreno, Samantha Schweblin, María Sonia Cristoff o María Gainza. Y antes de fin de año lo serán Alan Pauls y Patricio Pron, pero podría decir muchos otros que suelen colaborar o que podrían también ser entrevistados pronto.

O.c: ¿Puede una revista ser espacio de resistencia frente a la precarización cultural y la lógica de la inmediatez? En tiempos de digitalización, ¿qué rol pueden jugar hoy en la formación de lectores, escritores y críticos?

Javier: Creo en la convivencia de todos los formatos, y a mí las redes sociales me han permitido conocer cantidad de libros y autores y autoras que me interesan. Pero al tiempo, me parece necesario un espacio de reflexión o crítica más sosegada: es como un largo debate, el que acompaña la literatura, que de algún modo debe pervivir; siento que la crítica, la reflexión, el ensayo literario de las revistas es también una forma de literatura, quizá más dispersa que la de los libros, pero necesaria y valiosa también.

Hay un tipo de lectura y escritura literaria que no se ajusta a la difusión necesaria del periodismo, sino que promueve la discusión, o el análisis más sosegado, que es muy consustancial a la propia creación literaria. Si no existieran las revistas ese debate persistiría, luego las revistas sólo son un espacio que da cabida a esa discusión, no creo que la invente.

O.c: ¿Qué papel juegan las editoriales independientes en el vínculo transatlántico entre autores y lectores? ¿Qué aprendizajes podría tomar el sector editorial español de los modelos latinoamericanos, y qué transformaciones ha traído ese auge?

Javier: Ha sido un fenómeno común y simultáneo, en España y muchos países latinoamericanos. Creo que ha servido para dar espacio a nuevas voces, para democratizar el acceso a la publicación, para renovar ciertos nombres ya conocidos: una gran grieta que ha traído muchísima riqueza al panorama cultural y por eso una muy buena noticia, sostenida en el empeño de muchos editores independientes. Sí me parece que en América Latina hay un trabajo de edición de los textos más artesanal, un diálogo mayor entre editor y autor, un tipo de edición-taller menos usual en España.

O.c: La crónica, como los cuentos parece tener mayor arraigo en Latinoamérica que en España. ¿A qué atribuís esa diferencia en práctica y legitimación, y cómo se vincula con la visibilidad creciente de autoras latinoamericanas en el contexto español?

Javier: Sí, el cuento sin duda era una tradición mucho más asentada en Latinoamérica que en España, y en España era más bien un material a veces secundario de algunos novelistas, aunque hubo algunos precedentes como Medardo Fraile o Ignacio Aldecoa. Pero sin duda eran excepciones. Hablando de la influencia de las editoriales, es paradigmático cómo una editorial independiente, Páginas de Espuma, que sólo publica cuentos, ha puesto este género en un lugar de mucha más presencia que antes, y seguramente ha promovido tanto la lectura como la escritura del género. También han influido mucho los talleres literarios: son mucho más comunes en Latinoamérica que en España. De hecho, una de las precursoras de la enseñanza en talleres literarios en España es la argentina Clara Obligado, y en los talleres me parece que, por las características del formato, se ha trabajado mucho más el cuento que la novela.

Respecto a la crónica, es cierto que hay una larga tradición americana, también en Estados Unidos, mayor que en España, aunque hubo algunos cronistas como el sevillano Manuel Chaves Nogales recientemente rescatado que también lo practicaban hace más de un siglo. Quizá tenga que ver con la existencia de algunas revistas, como Etiqueta Negra en Perú, Gatopardo en México, el Malpensante en Colombia, que han dado espacio a la crónica. O a que la realidad más inestable invitaba más a esta escritura, o a figuras como García Márquez o Rodolfo Walsh. No obstante, como el cuento, siento que esa distancia se ha reducido, y que ahora también es un género bastante publicado. La presencia creciente de autoras es otro fenómeno seguramente vinculado a esta transformación editorial de las editoriales independientes, pero todavía más a otros cambios sociales y culturales mucho más profundos.

En cualquier caso, un cambio que nos está dando muchísimas voces de autoras que se están leyendo mucho, y no creo que haya que forzar ningún discurso para advertir que en las últimas décadas han sido los libros escritores por mujeres algunos de los más valiosos e interesantes. Pero también me parece necesario recordar un fenómeno igualmente necesario, como ha sido el rescate de libros de autoras publicados décadas atrás que pasaron injustamente inadvertidos, o que tuvieron menos presencia de la que merecían. Toda una genealogía oculta, que incluye a autoras como la mexicana Josefina Vicens, o las argentinas Hebe Uhart o Aurora Venturini. Pero son muchas más. Y aunque una reparación tardía es insuficiente, al menos sí es síntoma de una atención y democratización en el acceso a la publicación y a los lectores que esperemos que no sea pasajera.

Apuntes para una despedida: diario de dos soledades que se espejan

¿Puede el fracaso narrarse sin caer en la derrota? ¿Qué ética se construye cuando el vínculo no se sostiene en el amor, sino en la necesidad, el silencio o la proyección? En esta segunda parte de la entrevista, Javier Serena se adentra en los pliegues del desamor como núcleo narrativo, y en la posibilidad de narrar lo que se rompe sin moralizar, sin juzgar, pero con una mirada lúcida sobre las paradojas afectivas de lo contemporáneo.

La novela que aquí se comenta —entre diario íntimo y crónica emocional— propone una escritura que bordea el desgaste, la precariedad y la persistencia en el error como formas de resistencia. El vínculo fallido, la ciudad como coro silencioso, la Nochevieja como metáfora del tiempo suspendido, y la figura de Maite como actriz precarizada, componen un mapa afectivo donde el amor no es destino, sino espejo, uso, espera o refugio hostil.

Serena no ofrece respuestas, pero sí una ética del cuidado narrativo: comprender antes que juzgar, registrar antes que explicar, y dejar que el lector acompañe ese tránsito emocional con la misma ambigüedad que lo atraviesa. Como en la canción que cierra el libro —Unchained Melody, en la voz quebrada de Elvis—, hay algo que se despide, pero también algo que persiste, aunque sea solo en la memoria de lo que no fue:

O.c: Qué lo llevó a escribir sobre el desamor como núcleo narrativo? ¿Hay una ética en narrar lo que se rompe?

Javier: Lo cierto es que nunca pienso en escribir un libro sobre un “tema”; más bien, me encuentro con unos personajes y una historia, y a partir de ahí, el discurso narrativa bordea los posible temas de esos personajes. En este caso, junto al desamor creo que hay varios posibles temas, como las expectativas personales, el tiempo o la edad de los protagonistas, la vida de las grandes ciudades, etc. Más que temas, hay una resonancia confusa y entremezclada de emociones e ideas que irradia una historia.

O.c: ¿Puede leerse la novela como una crítica a la lógica extractivista en los vínculos?

Javier: Es cierto que en el vínculo de esta historia hay una lógica extractivista: hay, más que un amor, una sociedad, que dura lo que debe durar para que cada cual luego parta por su lado. Pero más que una crítica, hay un retrato de esa realidad: es un vínculo que, de algún modo, los dos personajes de la novela reconocen como necesario. Supongo que es un retrato más bien de esa paradoja que de una crítica, porque no creo que la literatura deba moralizar. De hecho, son dos personajes que, en cierta medida, no son impecables el uno con el otro, tienen pequeñas mezquindades, sin llegar a ser la caricatura de alguien manifiestamente malo.

No creo que haya una crítica a esos personajes sino más bien el intento de comprensión de por qué se comportan así, pues, pese a sus defectos, ambos personajes creo que pueden ganarse la comprensión del lector, dos personajes torpes y algo tacaños en su entrega y también entrañables tal vez si se entiende el porqué de su conducta.

O.c: Creo que el libro le da un valor narrativo al fracaso ¿Es derrota, síntoma o resistencia?

Javier: Yo diría que lo mejor que tienen ambos personajes es la persistencia en su error. No sé si es un fracaso completo, pero me parece que su empeño en seguir una convicción personal antigua, un deseo que no se ha logrado pero en el que creen todavía y pese a todo, es lo que de algún modo redime a los personajes. No logran su propósito, pero personalmente creo que los hace algo mejores, alejados de pragmatismos al menos en este aspecto.

O.c: ¿Puede el vínculo fallido ser más representativo de lo contemporáneo que el amor que perdura?

Javier: Creo que el relato de los vínculos ha cambiado mucho y muy rápidamente. No lo sé, parece una quimera, pero en España no había divorcio hasta la llegada de la democracia, o sea apenas cuatro o cinco décadas atrás. Luego los relatos sobre los vínculos han sufrido un cambio muy drástico y reciente. Y sí, muchos vínculos ahora se quiebran mucho más rápido que antes, aunque no sea por una cuestión tan burda como la posibilidad del divorcio: creo más bien que ahora estamos todos muy volcados en nosotros mismos, en lo que somos o queremos ser, antes que en un relato compartido. Seguramente hemos individualizado nuestros relatos mucho, si lo pensamos en términos literarios.

O.c: ¿Qué implica narrar una relación desde la conciencia de su final anunciado? ¿Puede el amor sobrevivir cuando se sabe que no hay futuro?

Javier: En este caso es cierto que se anuncia el desenlace del relato desde el principio, pero lo interesante es saber por qué sucede, incluso antes que cómo. El narrador siempre sospecha que hay un final, lo anticipa, vive todo el tiempo compartido con esa premonición, atendiendo a los detalles que lo anuncian, pero al mismo tiempo sabe que debe persistir en ese vínculo por una necesidad personal que no es de naturaleza amorosa. Esa contradicción, creo, es lo que hace que haya una historia de algo tan mínimo: es el retrato de dos individuos, más que de una pareja.

O.c: ¿Qué ética propone la novela al mostrar dos personajes que no se dicen ciertas verdades porque hacerlo pondría fin al vínculo? ¿Hay una filosofía del silencio como forma de cuidado o de evasión?

Javier: Creo el libro no trata de juzgar a los personajes, sino de comprenderlos: entender sus temores, sus debilidades, sus expectativas, que son lo que les empuja al uno al otro. Son piezas perfectas, salvo porque el vínculo que les uno debería ser amoroso, y ese sortilegio no se da. Necesitan del silencio para persistir en una sociedad que a ambos les ayuda un tiempo, pero hay una reciprocidad en esa frialdad, en esa distancia, por la que cuesta juzgar a los personajes.

O.c: ¿Qué representa Maite como actriz precarizada en el contexto del vínculo? ¿Es figura política además de emocional?

Javier: Ese desequilibrio en el origen, en la falta de amparo familiar, y en la mayor precariedad laboral y económica, es sin duda otro de los detonantes de la historia. Ambos se parecen en sus expectativas no cumplidas, es algo que los une tremendamente. Pero ella no tiene nada parecido a una familia, y está acosada por deudas y por la falta de recursos laborales. Todo ese afecta y mucho a su manera de afrontar el periodo difícil que ambos atraviesan: él tiene la paciencia y la posibilidad de aprender; ella necesita una llamada de teléfono inmediata para salir de un bache económico y laboral muy grave, que finalmente le deja sin casa. Sin duda el origen marca mucho nuestra manera de afrontar situaciones tan complejas, y por eso resulta difícil juzgar reacciones imprevisibles y bruscas de este personaje.

O.c: ¿Puede pensarse el otro —en esta historia— no como compañía sino como espejo? ¿Qué implica amar desde la proyección?

Javier: Son espejos el uno para el otro, sí. Son personajes con muchas simetrías, idénticos en algunos aspectos; y en cambio muy distintos en otro. Esa proyección les hermana, de algún modo: es el origen de ese vínculo raro, no amoroso. Esa identificación genera un vínculo muy fuerte, aunque a la vez de la naturaleza equivocada. En este caso, hay una comprensión muy fuerte, aunque el lenguaje de los afectos seguramente sea más complejo y nos supera: no depende de nuestra voluntad.

O.c: ¿Puede pensarse el amor contemporáneo como escenario de uso mutuo, donde lo afectivo no apunta a la entrega sino al refuerzo de la identidad propia?

Javier: Supongo que a veces se dan estas relaciones, pero no siempre, no soy tan descreído. Seguramente, haya más vínculos, más rupturas, más experiencias, un relato totalmente distinto en este ámbito al que conocíamos de los viejos y largos matrimonios. Pero es cierto que la cuestión de la identidad propia es una necesidad grande que me parece que a todos nos devora; hay un interés mayor en ajustar esas piezas muy propias.

O.c: ¿Qué ética se construye en una novela que roza el diario y la crónica? ¿La forma leve puede sostener una densidad emocional y filosófica?

Javier: Es una novela que finge el diario o la crónica, pero una novela al fin y al cabo. Me parece que todas las novelas que me interesan hoy en día se resisten en cierto modo a ser una novela en el sentido más clásico, que buscan mezclarse con otros géneros, otras posibilidades narrativas. En este caso, es una novela que pedía que apenas hubiera dos personajes, nada más, y ninguna otra trama. Un relato que se aproxime al diario permitía mejor el registro de esa intimidad, aunque el relato es a posteriori, como en cualquier novela.

O.c: ¿Qué lugar ocupa la ciudad como tercer personaje en la novela? ¿Puede ser decorado, espejo o coro emocional?

Javier: Creo que la ciudad cumple la función de coro silencioso y ciego, que aisla a los personajes todavía más. Es algo relevante y no decorativo: esta historia es una historia de grandes ciudades, por cómo se conocen, cómo se pueden ver de una forma casi subterránea o secreta, siendo una parte principal y al tiempo escindida de sus vidas. También los teléfonos juegan un papel importante, porque realmente es un modo de comunicación que ha afectado mucho a nuestra manera de relacionarnos.

O.c: ¿Puede interpretarse esa Nochevieja como metáfora de la adultez en tiempos de inestabilidad emocional y económica? ¿Qué hace que el refugio se vuelva hostil?

Javier: Es un libro en el que el narrador actúa como forense, como si hiciera un registro metódico de todo lo ocurrido. Por eso es tan importante los ciclos del tiempo: el cambio de año, las estaciones, etc. Y sin duda un año nuevo es un momento, como un cumpleaños u otras fechas, donde el balance de expectativas y logros es más intenso. En este caso, es sintomático que no quieran celebrar la Nocheviaje con nadie, salvo ellos dos, aun cuando ni siquiera se conciben como una pareja, hasta el punto que brindan por su buena suerte por separado. Están varados en un tiempo expectante, en espera de algo que cambie sus vidas.

O.c: ¿Imaginemos que alguien se encuentra a Javier Serena y le pide que ponga un disco o una canción para leer la novela cual sería?

Javier: En el libro se cita una sola canción, Unchained Melody, en el concierto que dio Elvis Presley antes de morir. Es una canción donde Elvis parece cantar por última vez, con la nostalgia de esa despedida: hay una entrega completa y muy emotiva, cuesta saber qué emociones hay, supongo que varias entremezcladas, no se sabe si de celebración por lo que han vivido o de despedida poco feliz. Me parece una canción que puede acompañar bien el libro.