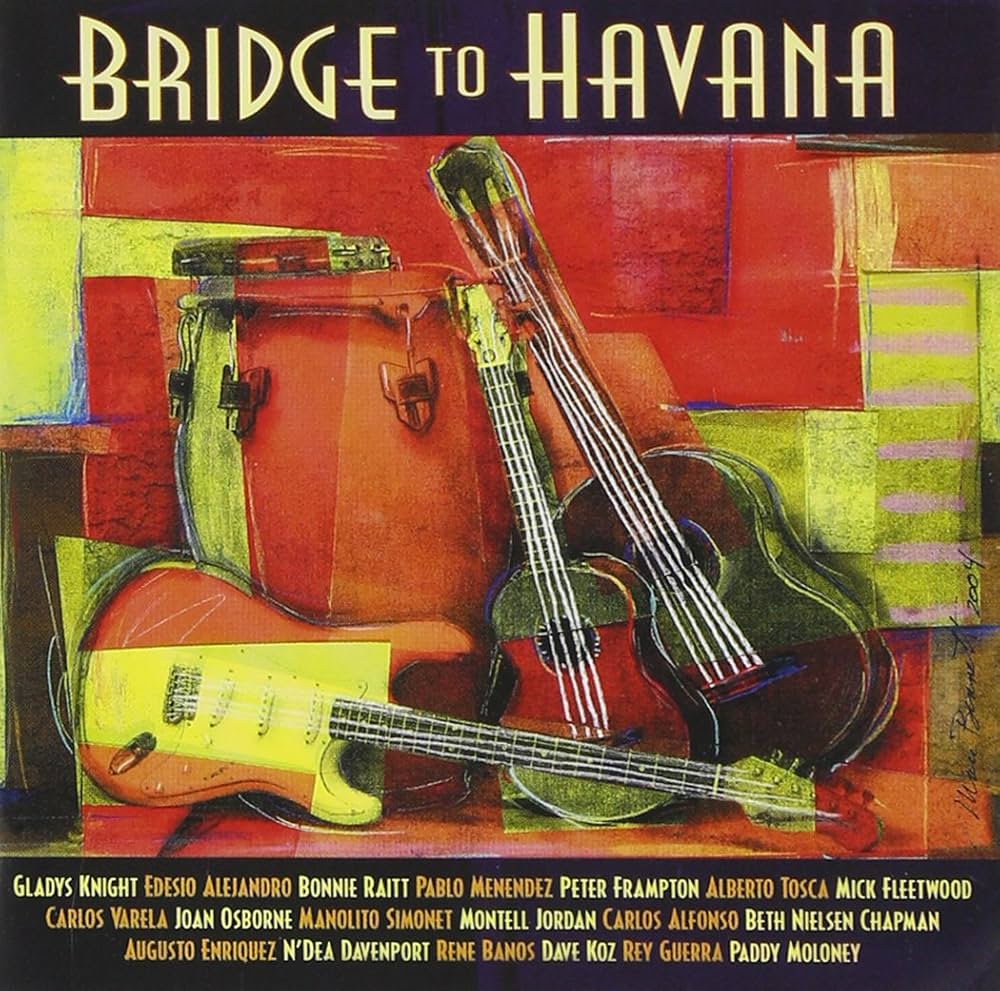

En 1999, en pleno endurecimiento del embargo económico de Estados Unidos contra Cuba y bajo un clima de desconfianza política mutua, un grupo de músicos estadounidenses cruzó el estrecho de Florida con un propósito que desbordaba lo artístico: componer juntos. Lo hicieron en La Habana, en el marco de Music Bridges, una iniciativa que buscaba unir artistas de países enfrentados diplomáticamente. De ese encuentro nació Bridge to Havana, un disco que vio la luz en 2004, pero cuya gestación pertenece a un momento histórico de enorme carga simbólica.

El proyecto reunió a figuras como Gladys Knight, Bonnie Raitt, Peter Frampton, Carlos Varela, Pablo Menéndez y Santiago Feliú, entre muchos otros. Durante varios días, convivieron, compusieron y grabaron en la capital cubana, creando canciones que no solo mezclaban soul, rock, jazz, trova, timba y funk, sino también idiomas, sensibilidades y memorias. Cada tema es una conversación sonora entre culturas que, hasta entonces, se miraban desde la distancia.

Pero Bridge to Havana no fue solo un experimento musical. Fue un acto de diplomacia cultural en tiempos de cerrazón. En 1999, las relaciones entre Cuba y EE.UU. estaban marcadas por la falta de diálogo oficial, la Ley Helms-Burton y una narrativa de enemistad que parecía inamovible. Para que los músicos norteamericanos pudieran viajar, se necesitó una autorización especial del Departamento del Tesoro. Y aun así, lo hicieron. Porque el arte, cuando es auténtico, encuentra grietas en los muros.

La recepción fue desigual. En Cuba, el proyecto fue celebrado como un gesto de apertura y reconocimiento. En Estados Unidos, generó entusiasmo en sectores artísticos, pero también controversia en ámbitos políticos. Sin embargo, el disco logró lo que la política no podía: sentar a dos mundos en la misma mesa, sin consignas, sin discursos, solo con canciones.

Hoy, Bridge to Havana sigue siendo relevante. En un contexto global donde la polarización y el aislamiento vuelven a ganar terreno, este álbum recuerda que el arte puede tender puentes. No es ingenuo ni neutral: es profundamente político en su apuesta por el encuentro, por la escucha, por la creación compartida. Es testimonio de que, incluso en los momentos más tensos, hay espacio para el diálogo si se lo busca desde lo humano.

Más que un disco, Bridge to Havana es una memoria viva de lo que ocurre cuando se elige el intercambio por encima del miedo. Y como toda obra que nace del riesgo, sigue resonando.

1. Feelin’ Good (Vacilón)

La canción abre el disco como una declaración de alegría sin permiso. Gladys Knight canta con una soltura que parece decir: “aquí estoy, y me siento bien”. El “vacilón” es una palabra cubana que implica fiesta, pero también resistencia desde el goce. En un contexto de bloqueo, esta canción es un acto de libertad. La percusión de Walfredo Reyes y la producción de Edesio Alejandro le dan cuerpo a esa afirmación.

2. Everybody’s Watching Us

Aquí la política se vuelve explícita. “Todos nos miran” puede leerse como una crítica al escrutinio internacional, pero también como una afirmación de visibilidad. Montell Jordan aporta su flow urbano, mientras Gerardo Alfonso y Luis De La Cruz traen la mirada cubana, más reflexiva, más filosófica. Es una canción que dice: “sí, nos miran, y tenemos algo que mostrar”.

3. Hey Hey

Peter Frampton y Alberto Tosca construyen una canción que parece una conversación entre amigos. El “hey hey” es un saludo, un llamado, una forma de decir “te escucho”. La guitarra de Frampton tiene ese tono cálido, y Tosca aporta una lírica que no necesita traducción. Es una canción que celebra el encuentro sin solemnidad.

4. Walking on Sunshine

Carlos Alfonso y Montell Jordan reinventan el clásico desde una perspectiva afrocubana. Caminar sobre el sol es desafiar la sombra, es avanzar con luz propia. La canción tiene un groove contagioso, y la mezcla de funk con ritmos cubanos le da una textura luminosa. Es una afirmación de vida, de movimiento.

5. Not So Close, Not So Far

Carlos Varela, Beth Nielsen Chapman y Santiago Feliú componen una canción que duele. La distancia que nombra el título es emocional, política, histórica. “No tan cerca, no tan lejos” es el lugar donde se encuentran Cuba y EE.UU., donde se encuentran los amantes que no pueden tocarse. La canción es íntima, melancólica, pero también esperanzada.

6. Unlonely

Gladys Knight vuelve con una interpretación que acaricia. “Unlonely” es una palabra inventada, como si el idioma no alcanzara para nombrar lo que se siente al dejar de estar solo. Carlos Alfonso y Sammy Figueroa aportan una base rítmica envolvente. Es una canción que abraza, que dice “aunque estemos lejos, estamos juntos”.

7. Que Importa

N’Dea Davenport, Dave Koz, René Banos y Ernán López-Nussa construyen una canción que cuestiona. “¿Qué importa?” puede leerse como una crítica al materialismo, o como una afirmación de lo esencial. El saxofón de Koz le da elegancia, y la voz de Davenport tiene fuerza y dulzura. Es una canción que baila mientras piensa.

8. La Brisa Azul

Bonnie Raitt canta como si estuviera en una playa cubana al atardecer. Pablo Menéndez y Rey Guerra dibujan paisajes con sus guitarras. La brisa azul es memoria, deseo, calma. Es una canción que no necesita traducción: se siente. Es poesía hecha sonido, una pausa contemplativa en medio del disco.

9. Keeps Me Hanging On

Bellita Esposito interpreta este clásico del soul con una fuerza que conmueve. Evan & Jaron y Giraldo Piloto le dan una base rítmica que transforma la canción en una declaración de persistencia. Habla de relaciones que no se sueltan, de emociones que persisten. Es una canción que resiste.

10. Just to Be Alone with You

Joan Osborne canta con vulnerabilidad, y el piano de José María Vitier le da profundidad. Horacio “El Negro” Hernández aporta una batería sutil, casi respirada. El deseo de estar a solas con alguien se vuelve casi espiritual. Es una canción de entrega, de intimidad, de búsqueda.

11. Volveré

Ruth Merry y Harold Payne componen una canción que es promesa. “Volveré” no es solo regresar: es reconocer lo que se dejó atrás, lo que se extraña. En el contexto del disco, puede leerse como una promesa de que este puente no será efímero. Es nostálgica, pero esperanzada.

12. One World

El cierre perfecto. Todd Smallwood, Augusto Enríquez, Mick Fleetwood y Paddy Moloney construyen un himno sin fronteras. “Un solo mundo” no es una utopía: es una posibilidad. La canción reúne voces, instrumentos, culturas, y las funde en una afirmación de unidad. Es política hecha música, sin consignas, solo con armonía.

El documental: testimonio vivo del encuentro

Junto al disco, el proyecto Bridge to Havana dio origen al documental Music Bridges: Over Troubled Waters (1999), dirigido por Marc Cadieux y Paul Stukin. Estrenado poco después del taller de composición en La Habana, el film registra con sensibilidad y cercanía los cinco días de convivencia entre más de 90 músicos cubanos, estadounidenses y europeos. Muestra el proceso creativo en tiempo real: las sesiones de escritura, los ensayos, las conversaciones espontáneas, los choques culturales y las afinidades inesperadas. Culmina con un concierto gratuito en el Teatro Karl Marx, donde las canciones compuestas durante el encuentro fueron presentadas ante el público cubano como símbolo de unidad.

Pero el documental no se limita a lo musical. Enmarca el proyecto dentro del contexto político de fines de los años noventa, cuando el embargo estadounidense seguía vigente y los intercambios culturales eran excepcionales. La presencia de artistas como Gladys Knight, Bonnie Raitt, Peter Frampton, Carlos Varela, Chucho Valdés y Los Van Van, entre otros, se vuelve entonces un gesto de apertura, de desafío, de diálogo. Incluso se muestra una recepción oficial con Fidel Castro, lo que subraya la dimensión política del evento.

Music Bridges: Over Troubled Waters no es solo un detrás de escena: es el testimonio de que el arte puede abrir caminos donde la diplomacia se estanca. Su título, que evoca el clásico “Bridge Over Troubled Water”, funciona como metáfora perfecta: un puente tendido sobre aguas turbulentas, sostenido por la música.