Conversamos con Martín Biaggini —docente, investigador y escritor especializado en cultura urbana y juventudes populares— el rap argentino se despliega como archivo vivo, testimonio barrial y cultura en disputa. Biaggini es Doctor en Ciencias Sociales, coordina proyectos en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y ha publicado libros como Rap de acá (Leviatán, 2020), Estilo libre (Biblios, 2023), Haciendo rap juntos (2023) y Rap en Córdoba: una introducción histórica (2023), este último disponible para descarga gratuita aquí junto a otros títulos.

Desde los cuadernos Gloria hasta las batallas de freestyle, desde las fiestas federales en Casa Babylon hasta los debates sobre el RKT y el trap, esta entrevista recorre una genealogía del rap que no se mide por premios ni algoritmos, sino por voces que resisten, escriben y se organizan. Entre la crítica al mercado, la defensa de lo popular y la pregunta por qué es —o no es— el rap, Biaggini ofrece una mirada que combina archivo, calle y pensamiento. Esta nota es también una invitación a pensar qué significa hacer cultura urbana en un país que muta, pero no olvida

Otra Canción: Pienso en tu trayectoria sobre eso de la universidad. Y cuando hablo de hip hop, hablo de hip hop en la cultura en general. ¿Cómo llegaste a eso del hip hop que ofrece graffiti? Creo que vos venías por el lado del estudio de los graffiti y no tanto de la música. Si se quiere, sería precisamente el rap.

Martin Biagini: Voy a empezar por el final. Este año, si sale todo bien, presento mi tesis doctoral que es sobre el hip hop, los cuatro elementos, entre el año 84 y el 94. Es una investigación sobre el DJing, el breakdance y el graffiti. Los cuatro elementos originales. Y sí, yo antes había hecho un trabajo sobre paredes, en el cual apareció la categoría de graffiti hip hop.

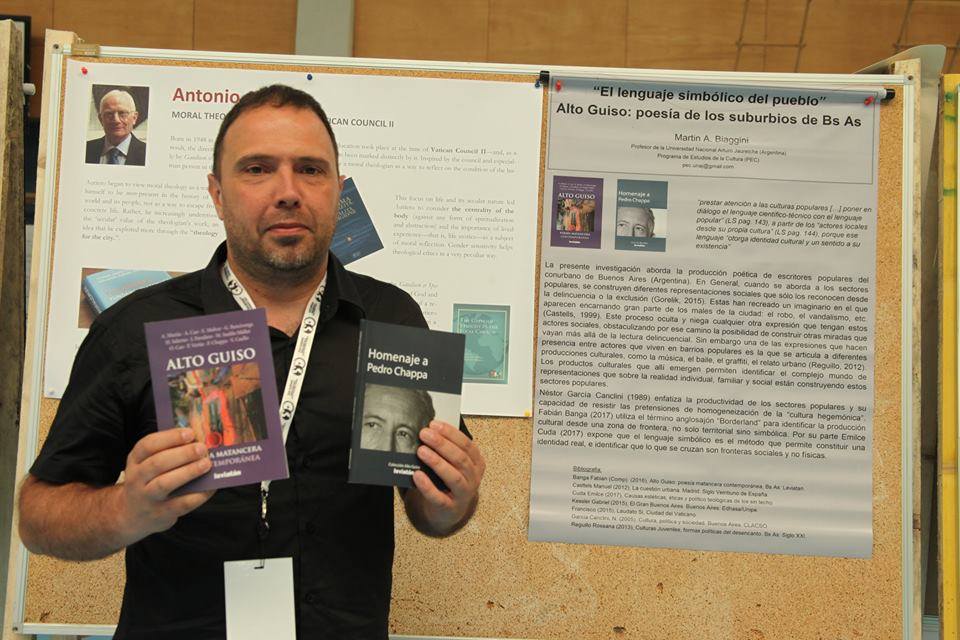

Mi primera etapa fue investigar barrios del conurbano, de hecho yo tengo un montón de libros publicados sobre cómo se conformaba un barrio, cómo se conformaba la identidad territorial de las comunidades. Y de ahí me derivó a la producción simbólica, y pasé a estudiar la literatura. Y no me interesaba la literatura canónica o más mainstream. Me interesaba la literatura del conurbano, y ahí es donde me cruzo con el rap. Es más, hay un trabajo mío que se editó en el 2015, que lo editó Leviatán, se llama Alto Guiso, es una antología sobre literatura, poesía de la Matanza. Y yo termino diciendo, en ese estudio histórico, después que hice un relevamiento de todas las movidas poéticas, que la poesía de los barrios, de los jóvenes, estaba en la mano del rap.

La cuestión es que yo empiezo a ir a los barrios, y ya entre el 2012-2014, estaba explotando el freestyle. Yo no venía del palo del rap, sino que empecé a ver que los barrios estaban explotando eso, y me llamó mucho la atención. En ese momento no era un tema de investigación que la academia le interesara mucho, después es como que explotó. Pero entré por la literatura, no por el graffiti.

O.c: Cuando uno piensa en fotografía de hip hop, imagina que va a ver a Trueno, G5, Stuart… pero este libro muestra otra cosa: la semilla del rap en la calle, en la villa…

M.B: Sí, ese libro es un libro raro, porque si bien me dedico a hacer libros, ese no estaba pensado. Fue una idea del editor, Ariel Pucax, el dueño de Walden. Nos conocimos en México, tomando un café, y él fue el que me dijo: “Te estoy siguiendo en Instagram, vi lo que publicaste, eso es un libro”. Y yo dije: “Puede ser”, porque la verdad no me lo imaginaba. Así que, el libro ese es culpa de él. Y sí, yo no me dedico al mainstream, me dedico a los orígenes históricos. En ese libro sobre la historia está Mario Jazzy Mel, Mike Dee, Bola 8, Karen Pastrana, DJ Black, Mustafa, Y después están los grafiteros, los DJs, están los cuatro elementos del barrio. Yo me dedico a los sectores populares. Y es verdad, no va a aparecer Trueno, no va a aparecer Wos, ni Ecko, ni toda la movida.

O.c: En ese momento también estaba Pedro Peligro?

Martin: Pedro tuvo una actividad muy fuerte en el Buenos Aires Hardcore, y después empezó a hacer hip hop con Comuna 4, y desde ahí no paró. Hay que agradecerle que exista Trueno, no solo por ser el padre, sino porque me parece un gran rapero. Trueno arranca de muy chiquitito con Comuna 4, con Pedro Peligro, Dj. High, etc. Pero Pedro viene del Hardcore, como tantos otros. En Contra del Hombre también venían de la música alternativa.

Hubo un periodo entre Jazzy Mel 91, 92 y nación Hip Hop en el 97, donde no había escena de hip hop, entonces todo el que hacía rap tenía que ir de prestado a otra escena. Por eso en los flyers de esa época ves bandas de Hardcore, hasta de Heavy Metal, mezcladas con bandas de Rap. La movida Hardcore sí se pudo organizar: formó la Buenos Aires Hardcore, tenía lugares para tocar, público, periodistas. Con el Rap no pasó eso. Ni siquiera con el éxito de Mario Jazzy mel, que se lo tomó como pop. Para mí —me hago cargo— los mejores discos de Mario son los que hizo en Brasil: Rap, Funky. Lo que hizo acá es Hip House, y creo que Mario es el activista que más sabe de Hip Hop en Argentina, lejos. No lo digo yo, lo dicen varios. Pero también tuvo su producto comercial. Como Trueno que tiene temazos, pero después tiene que responder al mercado y a ciertas reglas del mercado porque hay venderlo a nivel latinoamericano.

O.c: Recién me hablabas de Jazzy Mel. ¿puede ser que hubo como una entrada del hip hop a lo masivo en los 70 u 80, que después se cayó? Y más adelante volvió a aparecer con el Sindicato Argentino del Hip Hop, intentó algo, volvió a caer… y ahora parece que está reflotando con todo, ¿no?

Martin: Mirá, el otro día estábamos hablando con Luis B, la voz líder de Club Nocturno, que sacó el primer disco completo de rap en castellano en el mundo. Lo sacaron en el 89, y si bien hubo experiencias anteriores —compilados en España ese mismo año—, disco completo hecho por una banda es el único. Yo, a modo de chiste, dije: El Rap es Yeta. Porque sacan el disco por una multinacional, y justo viene la hiperinflación y se pudre todo en el país.

Después el Sindicato Argentino del Hip Hop gana el Grammy y explota en Argentina… justo en el 2001. Así que espero que ahora que el rap argentino está triunfando no se venga una debacle. Porque cada vez que el rap intenta levantar cabeza, la situación económica lo frena. Uno de los grandes problemas post-Jazzy Mel fue que el mercado prefería al rock nacional, que era un negocio seguro. No iban a invertir en un género que no les garantizaba retorno. Y eso que hubo muchos discos: Luciano Junior sacó casi uno por año, los Illya Kuryaki también —aunque para mí los Kuryaki pertenecen más a la escena del rock que al hip hop. El hermanode Dante, Leva Spinetta con Geo Ramma, él sí estuvo en la movida hip hop.

Hubo muchos discos, muchas bandas, incluso bandas de mujeres. Hay un montón de producción, pero no había una escena. No había lugares. Recién con Alejandro Almada como manager, en el 97 con Nación Hip Hop, eso empezó a tomar forma. El Sindicato es del 94, pero su éxito surge con nación hip hop.

O.c Si bien podemos decir que no había una escena consolidada, siempre estuvo presente. Charly García lo hizo en su momento, Actitud María Marta con Alika y Magdalena también… ¿No te parece que en Argentina hubo un cruce con el rock que en otros países no se dio tanto? Incluso hay un disco de Charly con Radio Pinti que, bueno o malo, es prácticamente hip hop.

Martin: Esto se lo contaba el otro día a uno de los raperos puertorriqueños, un pionero de la época de Vico C. Le decía que para mí el primer rap en castellano es La grasa de las capitales. Le hice escuchar ese fragmento donde Charly está rapeando: “la cantina, la cantora, la televisión gastadora”… para mí eso es un rap. Charly había conocido el rap y el hip hop cuando vivió en Nueva York. De hecho se trajo equipo, discos, todo. Charly tiene una reincidencia en el rap. Más allá de que capaz muchos digan que el El rap de las hormigas o El rap del exilio no es rap, pero La grasa de las capitales sí, y Radio Pinti también.

Radio pinti, Charly lo hizo a medias con Pedro Aznar en el 91, y participaron los Illya Kuryaki, que eran chiquititos. Hay dos temas donde están Dante y Emmanuel. Pinti era un comediante, como también lo fue Perucho Conde cuando grabó La cotorra criolla, que está considerada en todo el mundo como el primer rap en castellano venezolano. Pero no había una escena.

Yo siempre doy el mismo ejemplo: cuando Club Nocturno en el 89 toca en Feliz Domingo para la Juventud, Silvio Soldán no sabe cómo presentarlo. En un momento dice: “Este muchacho no canta, habla arriba de la música”. No sabía lo que era el rap. Y estamos hablando de un programa dirigido a la juventud. Terminando los 80, nadie tenía idea de lo que era el rap, más allá de algunos pocos y pocas que escuchaban o tenían acceso. Y no es que el rap no llegaba. Rapper’s Delight se edita en el 79 en Estados Unidos, vende 7 millones de copias, y en esa época —pre-Menem, pre-neoliberalismo— los discos se fabricaban en Argentina. No venían importados. Incluso se les ponía título en castellano. Rapper’s Delight se editó al año siguiente, Houdini también, The Breaks de Kurtis Blow también. El rap se vendía en todas las disquerías del país porque eran de edición nacional. Pero la gente lo tomaba como música disco.

Entonces tardó muchísimo el público en nuclearse y conformar una escena. De hecho, si hacés búsqueda merográfica, si leés Pelo, todos los periodistas desde el 89 se preguntaban si el rap argentino existía. Estuvieron diez años preguntándose si existe o no existe, o qué es el rap argentino. Eso no pasó con el rock nacional. Uno dice “rock nacional” y ahí entra Hermética, Fito Páez, Pappo… cosas que no tienen nada que ver entre sí, pero todo eso es rock nacional. Con el rap no pasó. Fue un género, una escena, que estuvo en construcción demasiado tiempo.

O.c: ¿Existe actualmente un rap argentino? Porque si le preguntás a los Jovenes Rap, todos te van a decir que el rap es Bgigie, Tupac, el gangsta rap de Estados Unidos. Pero eso vino después. Antes era más bailable, más funky. ¿No te parece que ahora, como decimos ‘rock argentino’, también podemos hablar de un ‘rap argentino’ con identidad propia?”

Martín: Yo creo que sí existe, pero es heterogéneo, no homogéneo. Como vos recién lo dijiste, el gangsta rap que pega en los 90 en Estados Unidos no tenía nada que ver con el rap originario, por llamarlo de alguna manera, con bases funky, más bailable. Es más, se han recuperado letras del rap under de las fiestas de los 70. Porque el rap “Rapper´s Delgih” fue un producto comercial: contrataron a tres afrodescendientes, los hicieron rapear y vendieron el disco. Gracias a eso se distribuyó a nivel mundial.

Lo que pasa es que no hay un solo rap argentino. Los géneros musicales son complejos, son sociales. Se construyen entre periodistas, académicos, público, músicos, los lugares donde se toca. Entonces hoy hay algo que se llama rap argentino, que se está exportando, pero que no tiene una sola forma. Y empezaron a aparecer subgéneros dentro de lo que se llama “música urbana”, que es bastante complejo porque es una bolsa donde entra todo.

Fijate que cuando te dije la fecha en la que empecé a sorprenderme por esto fue cuando explotó el freestyle: Quinto Escalón, Jalabalusa, El Rimadero… todos de la misma época, 2010, 2011, 2012. Toda piba y pibe de barrio quería freestylear o hacer rap. Después apareció el trap, después el RKT, y ahora hay géneros nuevos, subgéneros nuevos como el mambo, el dembow villero. Es muy complejo.

O.c: Sé que trabajás mucho en el conurbano, y eso me sorprendió. Porque investigando bien, el conurbano tiene una esencia rapera muy interesante. Muchos creeríamos que lo que predomina ahí es la cumbia villera, o si querés, el rock chabón. ¿Hace cuánto que el conurbano tiene una escena de rap? Porque desde el interior —yo estoy en Córdoba— no lo conocíamos, y eso me llamó la atención.

M.B: Sí, es cierto que desde afuera se suele asociar el conurbano con la cumbia villera o el llamado rock chabón. Pero hay que hacer una distinción importante: la categoría “rock chabón” es muy discutida. Es una etiqueta que inventó la academia y los medios, ninguna banda te va a decir “yo hago rock chabón”. En cambio, la cumbia villera sí es una categoría nativa, y ahí te recomiendo a Malvina Silva, que la investigó con mucha profundidad. La cumbia villera nace en el conurbano.

Ahora, el rap conurbano tiene una historia que muchos desconocen. Si analizás cómo surgió el hip hop en Argentina, vas a ver que en los años 80, con Michael Jackson y la película Breakdance, todo el país bailaba. En el 84, todo el mundo hacía breakdance. Tengo una foto de un b-boy en la puna jujeña haciendo un paso de break con dos llamas de fondo. Fue un fenómeno nacional.

En Córdoba estaban los Duques del Ritmo, por ejemplo. Cada provincia tuvo sus pioneros. Pero la mayoría eran pibes y pibas del conurbano. Cuando se terminó la moda del breakdance, esos pibes siguieron bailando, pero en los boliches, no en el espacio público. Se nuclearon en Morón. Para mí, ese es el nacimiento mítico del rap en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Jazzy Mel se reunía en Morón aunque vivía en Caballiton. Los del Sindicato son todos de Morón y de La Matanza. En Contra del Hombre es de zona sur. Si lo analizas, todo el rap era del conurbano, y todavía lo sigue siendo.

De hecho Malvina Silva —la misma que estudió la cumbia villera— encuentra muchas similitudes entre ambos géneros, sobre todo en los fraseos. Son músicas que narran lo cotidiano, lo barrial, lo marginal. Yo no sé si el rap era de Capital, podemos discutirlo más allá de los límites simbólicos. Porque cuando digo que investigo prácticas en barrios populares, también incluyo los de Capital. Hay barrios populares en Capital, sin dudas.

O.c: Vos tenés una mirada muy agradecida hacia la vieja escuela, hacia los pioneros del rap. ¿Qué lugar ocupan en tu trabajo de investigación? Sobre ellos no hay mucho escrito, ¿que valor tiene lo oral en la historia y en mantener viva la historia del hip hop?

Martín: Yo soy muy agradecido de la denominada vieja escuela, de los pioneros, porque sin ellos no hubiese podido hacer mi trabajo. La verdad es que todas y todos fueron muy gentiles conmigo, me abrieron las puertas de sus casas, de sus vidas, de sus historias. Para mí fue un gran rompecabezas. No se puede hacer estudio de la música popular si no usás, mínimo, historia oral. Porque eso no está escrito en ningún lado. Como te dije, ahora sí aparecieron libros. No sé, Luis B., por ejemplo: si querés saber la historia del Club Nocturno, tenés en primera persona la historia de él. Pero antes de que salga el libro, nada.

Me acuerdo de que uno de los periodistas de Hip Hop Magazine de España se compró el disco, no lo podía creer. Me llamó para saber quién era la persona. No hay datos si uno no hace historia oral.

Para mí, la gran herramienta es la historia oral. Lo mismo con la cumbia villera. Más allá de que en los 90 y principios del siglo XXI tuvo su cuarto de hora en el mainstream y fue muy comercial, hay una parte que no está documentada. Y si no hablás con quienes lo vivieron, no lo encontrás en ningún lado.

O.c: Hace unos años, Trueno dijo que “el rap es el nuevo rock argentino” y muchos salieron a criticarlo. Yo siempre pensé: bueno, ¿qué entendemos por “rock”? Si lo pensamos como filosofía, como actitud contestataria, eso que en algún momento fue muy fuerte y después se fue diluyendo en algo más pop —sin desmerecer, pero digo, apareció más Miranda, por ejemplo—, me parece que ese guante lo agarró el rap. ¿Vos creés que el rap argentino tomó ese lugar de música contestataria? ¿Que en ese sentido es el nuevo rock?

M.B Sí, esa frase de Trueno generó mucho revuelo. Pero yo siempre sostuve que, antes de criticarla, hay que pensar qué fue el rock. Si lo entendemos como una filosofía, como una práctica contestataria, entonces sí, el rap argentino tomó ese guante. Porque la historia del rap es contestataria desde sus orígenes. Sale de ahí.

Hace poco fui a la presentación del último libro de Pablo Alabarces, Historia mínima del rock en Latinoamérica. Alabarces es uno de los investigadores más importantes del rock, y ahí hizo una crítica muy fuerte a la serie Rompan Todo. Él dice que el rock fue contracultural, pero nunca revolucionario. Y yo estoy de acuerdo.

Después hay otra cosa: el rock nacional se aburguesó bastante. Y lo que se llamó “rock barrial” —el rock hecho en el conurbano, en el under— desaparece después de Cromañón. No solo desaparece el rock barrial, también el teatro under. Cromañón fue más que una tragedia: fue una muerte cultural. Yo tenía un alumno que falleció ahí, y lo viví muy de cerca.

Mirá, vos me decís Miranda, pero en realidad el rock nacional siempre fue así. No es que el rock nacional fue solo Spinetta o Charly. En esa categoría entra de todo. Yo vi compilados donde aparece un tema de Sandra Mihanovich como “rock nacional”. ¿ Qué es el rock nacional? Es una pregunta abierta.

Hoy se dice que se aburguesó, que perdió esa contracultura. Hoy el rock no es contracultural. Lamentablemente, queda Fito Páez como figura visible, porque Charly no está tan activo. Y el discurso de Fito hoy, para quienes lo escuchábamos de jóvenes —me hago cargo—, no creo que le agrade mucho a la juventud actual. En cambio, creo que la juventud sí encuentra en el rap ese discurso que antes encontraba en el rock.

En Argentina hay una cantidad enorme de investigadores que se dedican al heavy metal. Hay un círculo muy importante. Y muchos de ellos dicen que el rock argentino se aburguesó por el mercado, pero también por el Estado. Son muy críticos del acercamiento de ciertos músicos al Estado, sobre todo al kirchnerismo. Entonces, con todas esas críticas, es lógico que el rap haya tomado ese guante.

Ahora, si me preguntás si el rap es el nuevo rock nacional… no sé. Escuché esa frase de dos raperos distintos. Me parece que todavía falta tiempo para hacer ese análisis. Recién ahora están saliendo libros. El mío salió en marzo de 2021, justo con la pandemia. El de Juan Data también. Y el tercero fue el de Montero, El pibe de la plaza, sobre la vida de Wos. Montero decía en ese libro que lo que hacía Wos era trap, y que iba a ser una moda que no iba a durar. Bueno, ya pasaron cinco años y Duki tiene un documental propio en Netflix .Así que ahí, Montero —que tenía muy buen análisis—, me parece que se equivocó.

O.c: ¿Como ves esa idea hoy en los barrios?

M.B: En los barrios me cuesta hablar de “rap” como categoría cerrada. Yo prefiero hablar de música urbana. Porque hago observación participante: voy con los pibes y las pibas, me meto en las salas de grabación, camino los barrios. Y no es que hacen o escuchan solo rap. Hacen una mezcla de cosas que hoy podemos llamar música popular o música urbana. Es otra lógica, otro lenguaje, otro modo de estar en el mundo.

O.c: Reecién me decías esto del Duki, de que todavía está, que tiene un documental, pero es nuevo, digamos, no tiene más de treinta años de carrera como tiene Charly.. Hay que ver si se mantiene esa música. El el hip hop creo que siempre va a existir, porque viene de Estados Unidos, ya tiene una historia mundial que creo que lo puede ayudar a seguir estando en Argentina y mantenerse un tiempo más. Hablo del trap, por lo menos, porque Duki es más trap que hip hop.

M.B: Ahí sí difiero. Yo… son muy pocas las fiestas de barrio en donde se mantienen los elementos y se mantiene la cultura hip hop como cultura. Y en las pocas que se mantiene, los elementos no confluyen en una sola fiesta. O sea, están los breakers por un lado… De hecho, muchos raperos te dicen: “yo no soy hip hop, soy rapero”. Y, es más, muchos raperos te dicen: “los que hacen freestyle, no hacen rap”. Hay deslegitimaciones internas que yo todavía estoy analizando, no tengo una opinión todavía formada.

Ahora, sí hay que reconocer que el hip hop como cultura se mundializó. Yo tengo una biblioteca de hip hop, me compro todo lo que sale sobre el tema. Pasó lo mismo en México, en Brasil y Chile. Hay estudios de hip hop en Indonesia, es una locura. Ojo, el rock no se disemina por todo el mundo por casualidad, estuvieron las películas, los medios, la radio… con el hip hop pasó lo mismo. Estuvo siempre el mercado.

Así que también hay que ver por dónde el mercado va guiando los consumos juveniles. Pero bueno, en cuanto a Argentina, yo creo que el rock sí perdió su carácter contracultural. Que el rap tal vez lo tiene. Y obviamente hay raperos que tiene cierta relevancia. En el under, hay un rapero que es perfil bajo, el pibe salió de una villa, tiene un discurso de resistencia, de cómo vive, y del futuro que desea. Hay un rap que le dio voz —al igual que la cumbia villera— a pibes que de otra manera no la tenían. Porque también el mal denominado rock chabón eran pibes de barrio de clase media. O sea, nadie podía hacer rock si no trabajabas y podía comprar un instrumento. El rap lo puede hacer casi cualquier persona.

O.c: Vos recién hablabas de lo cultural y contracultural. De hecho, lo he hablado con otros escritores, periodistas sobre: ¿qué pasa cuando esa cosa contracultural la toma el mercado o la toma el gobierno propio? ¿ya deja de tener esa cosa contracultural y se mete en el mercado? El hip hop o el rap hoy puede ser contracultural, si querés, pero si se mete en el mercado —que ya se metió, digo, pero por ahí más profundo— ¿puede llegar a perder esa esencia? Porque creo que el rock la perdió un poco por eso…

M.B: Jesús Martín Barbero dice que cuando la cultura popular se hace masiva, pierde la identidad de clase. De hecho, es lo que pasó. Cuando acá llegan las películas de hip hop, en el 84, yo entrevisté a los pioneros que fueron al cine a verlas. No llega el conflicto de clase del pibe afrodescendiente o latino del Bronx que no tenía un mango. Llega una película en la cual el grupo A quería bailar mejor que el grupo B, etcétera. Martín Barbero dice: toda cultura popular que es contrahegemónica pierde todo eso cuando se hace masiva.

La cultura masiva lo que nos vende —Netflix, por ejemplo— es el sueño del camino del héroe: el pibito o la piba que quiere luchar y triunfar, y logra triunfar. Así que sí, obvio que lo pierde. Y con el Estado también. Lo que pasa es que ahí entramos en una gran discusión. Si el Fuerte Apache es el Bronx nuestro. Hoy, si llegás a ir al Bronx, hay un museo a todo trapo, hay un paseo turístico a todo trapo. O sea, hoy el hip hop se mercantilizó completamente. Y todos esos pioneros —Kool Herc, su hermana Cindy Campbell— hoy n no sé sin son millonarios, pero están en un buen nivel económico. Y dentro del mercado no está mal. Todos vivimos de algo. Yo también: a mí me paga una universidad pública para dar clases, para investigar, etcétera.

La pregunta es: ¿cuáles son los objetivos en este movimiento que es heterogéneo? Acá dentro de una semana se hace el Encuentro de Rap Político, que es una variable de rap, de gente muy anarquista, que lo deja muy claro. Y hay hasta una editorial, Miguelito Records, que edita rap anarquista o contrahegemónico. Y después tenés al pibe que la quiere pegar, quiere ganar plata y comprarle una casa a la madre.

El movimiento es heterogéneo, y yo creo que va a seguir siéndolo, con algunas cosas están para analizar, Un ejemplo puede ser el RKT como reggaetón local, donde todo el mundo se está quejando de La Joaqui, L-Gante, del RKT… y los pibes se están divirtiendo. Los pibes la están pasando mal, las pibas quieren bailar. Las primeras letras de rap que se rimaban sobre las bases de los DJs eran: “los pibes del Bronx, salten, bailen y diviértanse”. O sea, no había un contenido político contrahegemónico. Lo político era justamente divertirse. Cada elemento para analizar complica más el análisis. No es algo homogéneo.

Sí, coincido con vos: por quince segundos nos pareció que el mercado iba a democratizar todo esto. Yo siempre cuento el caso de Lucas, de Puerta de Hierro —hoy se llama — y el Meshi, de Fuerte Apache, que son dos pibes que, gracias a YouTube, lograron, entre comillas, pegarla. Bueno, hoy, con el algoritmo, eso ya tampoco existe más. Están los pibes y las pibas subiendo miles de temas por día, tanto a las distribuidoras como a YouTube, y cada vez tienen menos posibilidades de acceso a pegarla.

Es muy complicado. Y cuando se mete el mercado deja de ser contracultural, deja de ser contrahegemónico. En ese momento pasa a ser cultura cultura masiva, que es una cultura que se parece a la popular, pero que es de distribución absoluta. Y viene la eterna discusión: ¿No nos hacemos masivos o sí seguimos siendo contraculturales? ¿Cómo distribuimos hoy la música, cuando casi no hay posibilidad de distribución si no la subís? Bueno, ahora el INAMU creó la distribuidora oficial argentina, que es gratuita… pero es muy complicado el tema.

O.c: Pienso en el breakdance, y siempre veo que ponen como que el gran difusor fue Michael Jackson. ¿Es así? ¿Vos lo ves así? Sobre todo con Thriller, todos queremos bailar como él. Tenía un poco de breakdance en ese estilo. No sé si estás de acuerdo con eso.

M.B: Hay un historiador musical norteamericano que se llama Zafiro, que analizó el caso de Jackson. Y según este crítico musical, es la última megaestrella que —más allá de que el tipo era un showman y un fenómeno — fue la última megafigura que tuvo una máquina publicitaria de la hostia, y que hizo que se mundializara a ese nivel.

Acá, en el año 84, antes de que se estrene Breakdance, Michael Jackson salía en todas las revistas. Canal 9 le dedicó un programa entero, se emitían los videoclips, los dibujos animados de Michael Jackson… y encima se organizó un concurso de baile para que los pibes concursaran y ganaran un premio para ir a conocerlo.

Así que sí, fue Michael Jackson el que trajo el breakdance. No solo en Argentina. En México y en Chile también hubo programas televisivos que empezaron a resaltar su figura. La revista Gente hizo números especiales sobre él. O sea, Michael Jackson

O.c: El Grafitti pareciera quedar un poco relegado…

M.B: Mirá, acá hay dos autores nacionales: Lali Dos Santos y Jesús Peñaloza que investigaron sobre graffiti en Argentina. Ellos coinciden en que no hay graffiti hip hop, que está mal esa categoría. Yo si hablo de graffiti hip hop. Ellos hablan de “escritores”, o sea, grafiteros.

El graffiti existió antes del hip hop y siguió existiendo después del hip hop. No es algo que, como el DJing, nació con el hip hop en sí. Yo creo que los grafiteros acompañan al hip hop o no, según la ocasión.

Latinoamérica ha desarrollado grandes centros de graffiti: México, San Pablo, Bogotá, y Buenos Aires. Lugares donde la movida explotó. También el mercado metió la cola. Hay empresas nacionales que le han pagado a grafiteros para poner su nombre en algunos colores de aerosol. Eso pasó en Buenos Aires. Hay dos grafiteros megafamosos que tienen su propio color en una marca.

Así que sí, el mercado mete la cola. Y después hay otra cuestión: vivimos en un sistema capitalista. Todo el mundo tiene que vivir de algo. Muchos de los grafiteros que yo investigo pintan persianas de comercios. Es más, no voy a dar nombres, pero hay grafiteros que pintan para políticos también. Les pagan y te hacen una pintada política, y hasta religiosa. Hay iglesias pentecostales que contratan grafiteros para poner “Dios es amor” o cosas así.

El mercado está siempre. Y si no hacen eso, vivirán de otra cosa. No sé. Todos vivimos de algo en el sistema capitalista.

O.c: ¿El rap hoy fomenta la poesía o la escritura de alguna manera?. En un contexto donde se dice que cada vez se lee menos?. ¿vos creés que el rap, el hip hop, ayudan a mantener esa dinámica de escritura, de poesía, de arte?

M.B: Primero hay un tema con el concepto de literatura. La literatura tiene que ser escrita sí o sí. Si no, no es literatura. La poesía no siempre es literatura. Hay poesía que no es escrita. De hecho, las poesías de la década del sesenta eran rapeadas, había mucha performance. Las rupturas vanguardistas de los sesenta en España y en Estados Unidos hacían que muchos poetas rapearan. Hay unas cintas grabadas re interesantes con eso.

El rap también es anterior al hip hop, o por lo menos el fraseo rítmico sobre cualquier tipo de base. La poesía puede no ser literatura. Un ejemplo son los salam de poesía, de improvisación.

El rap, históricamente, se dice que significa ritmo y poesía. No significa eso. La palabra viene etimológicamente de otro lado. Pero más allá de eso, lo que yo encuentro en mi análisis es que el rap, si bien tiene elementos poéticos —y de hecho los raperos y las raperas que yo analizo utilizan metáforas, alegorías— necesitan el lenguaje. No se puede rapear sin lenguaje. No se puede ni siquiera improvisar sin lenguaje.

Los raperos tienen que leer. Yo no te digo que se ponen a leer La Divina Comedia el sábado a la tarde, pero tienen que leer o tienen que escuchar rap de alguna manera. Porque ese vocabulario, de algún lado lo sacan.

Este chico que yo te dije, perfil bajo, dejó la escuela primaria, no estudió. Sin embargo, tiene un manejo literario impresionante. Sus letras… uno puede quejarse o estar en desacuerdo con la temática, pero el pibe ese lo aprendió en algún lugar.

Desde la universidad editamos un libro con letras de rap del conurbano. O sea, ya teóricamente eso es literatura, porque está escrito. Y después, las batallas de freestyle ahora se transformaron en batallas escritas. Entonces, más allá de que el rapero y la rapera se lo memorizan, hay una experiencia de escritura. Hoy el rap tiene que ser reconocido como parte de la literatura popular. Para mí — y de esto me hago cargo — yo no creo que sea poesía. Yo creo que es testimonio y es otro género de la literatura.

Para mí se aleja de lo poético, porque no tiene una búsqueda poética. Aunque tiene recursos. No existe el género puro, ni en el cine ni en la literatura. Pero creo que la mayor parte de los raps yo los identifico como testimonio. Para mí su género es el testimonial, no el poético. Si coquetea o tiene recursos poéticos: usan metáforas, usan alegorías, usan anécdotas.

Ahora, cuando uno dice “los pibes no leen”, es esta imagen canónica de una lectura en papel. Yo soy un señor grande, vieja escuela, me gusta leer en papel, me encanta leer en papel y subrayar. Pero los pibes de hoy leen en otros formatos.

No se puede hacer rap sin vocabulario. Y menos los freestylers. Una persona que improvisa debe tener un capital cultural enorme. Si no, no puede improvisar.

O.c: ¿Habría que preguntarse como consiguen ese capital? Los otros días veía algunas batallas de la Tinta se nota que tienen un bagaje interesante, recuerdo una batalla de G5. Hay batallas de gallo donde realmente se nota que leen.

M.B: Y no solamente los raperos de barrios populares. La cumbia villera —que también es un género surgido de barrios populares— primero maneja su propio código, que es la jerga. Hoy hay muchos poetas que van a la Academia Porteña del Tango a estudiar lunfardo. Hoy el lunfardo se estudia. Pero hace un siglo o dos décadas atrás, el lunfardo era hablar como un “negro cabeza”. El que hablaba lunfardo no hablaba el correcto castellano. Esa jerga, que hoy se canonizó y tiene recursos estilísticos y también legitima.

Muchos raperos usan jerga que no es propia. Esa es una discusión que se da mucho en Estados Unidos y en Buenos Aires. Muchos raperos usan la jerga para parecerse al marginal, y no son marginales. Pertenecen a otra clase social. Ahí también tenés una cuestión.

El rap sin lenguaje y sin capital cultural es imposible. Es más: un rap tiene que saber de métrica, tiene que saber un montón de cosas. No las aprende en un colegio —o sí—, no las aprende en la universidad —o sí—, pero las aprende en algún lugar. Y en general, la cultura popular se aprende de manera informal, de manera popular, en el círculo, en el hacer. Pero yo a eso no lo menospreciaría.

Hace poco estuve en Colombia. Allá un colega sacó una editorial que se dedica solo al rap. Y acá en Argentina, hace poco —todavía no lo leí— sacaron una novela que es todo un rap entero. Toda la novela está toda rapeada.

La semana pasada estuve en General Pinto. Me tocó ir a dar una charla a una escuela rural, muy de las afueras de la ciudad. Y la directora me decía: “Bueno, lo que vos estás proponiendo es urbano. Y acá los alumnos son rurales”. Bueno, hicimos una prueba y los alumnos hicieron un trabajo brillante. Primero, la mayoría escuchaba música urbana, más allá de que estaban en un contexto rural. Y escribieron un rap entre todos, donde contaban cosas del pueblo. Me reí mucho porque contaban la historia de una persona que vendía combustible y lo adulteraba, que todos sabían que hacía ese negocio. Así que fíjate cómo el rap de denuncia, sigue existiendo más allá de los contextos, y se va readaptando. El rap es una forma de expresión, la música urbana es una forma de expresión que se va adaptando en cada circunstancia.

Rap en el territorio: del conurbano a Córdoba

O.c: uno de los últimos libros tuyos fue sobre el rap de Córdoba. ¿Cómo llegaste a eso? Porque sorprende que alguien del conurbano investigue el rap cordobés.

M.B: No es raro. Primero, estoy investigando el rap en toda Latinoamérica. Tengo trabajo de campo hecho en Bogotá, en Uruguay, en México. Me interesa todo el rap en general, por más que mi base, que es la universidad, esté en el conurbano.

El tema de Córdoba surgió cuando hice la historia del rap en Argentina. Hay un hito común que es 1997: el compilado Nación Hip Hop, producido por Zeta Bosio y Alejandro Almada. El nombre lo dice: Nación Hip Hop, intentó ser un compilado federal. Pero estaba lejos de serlo. Tenía una banda de Rosario y el resto eran todas de Buenos Aires.

La gran pregunta mía fue: ¿por qué no estaba Córdoba? Córdoba tiene una movida de hip hop desde el 84, igual que Buenos Aires. ¿Qué había pasado ahí?

Investigando eso, me crucé con unas fiestas que se hacían en Córdoba, en Casa Babylon: las Conexión Hip Hop, post 2001. Lo entrevisté a Esteban Tazzioli, estuvimos varias veces en Casa Babylon. Cuando empecé a analizar fotos, videos, entrevistas orales —entrevisté a la formación original de Locotes, de WH, y todas las movidas de Córdoba— me di cuenta de que no me interesaba escribir un libro sobre Córdoba, sino sobre lo que pasó en esas fiestas. Porque para mí esas fueron las primeras fiestas de hip hop de nivel federal que no se dieron en Buenos Aires.

Entonces empecé a viajar a Córdoba, yo necesito tener la información sobre la mesa para poder analizarla. Y en un momento, la vieja escuela de allá me dijo: “Che, ¿podés escribir algo?”. Y bueno, escribí un libro que es gratuito, no está a la venta, se baja gratis. Lo presentamos este año en la Legislatura de Córdoba. Fue muy emocionante porque estuvo la formación original de Locotes, de WH, los Duques del Ritmo. Muy emocionante.

Te digo que no es un libro, es una introducción porque habría que investigarlo más seriamente. Yo entrevisté a mucha gente, viajé varias veces a Córdoba a revisar archivos. Por eso digo que es un trabajo introductorio. Lo explico en el libro.

O.c: ¿Qué paso en esas feistas?

Para mí, lo que pasó ahí fue muy rico. En Córdoba pasó algo parecido a Buenos Aires. Fueron experiencias de hip hop que eran muy distintas entre sí. Yo agarro Locotes, WH, el Negro Cheto, Nivel 7… son bandas que hacen rap, pero no son iguales. Estamos hablando de cosas diferentes. Es lo mismo que acá: Jazzy Mel y El Sindicato, los dos rapean, pero no es lo mismo.

Primero, esas fiestas nucleaban la escena, agrupaban la escena cordobesa en un solo lugar. Y después, por varios motivos —uno es el geográfico— empezaron a tener redes con Chaco, con Mendoza, con Buenos Aires, con el norte. Para mí fueron las primeras fiestas federales de hip hop que se hicieron. Ahí radica su importancia.

O.c: ¿Por qué no se mantuvo ese auge? Es una movida que si bien ahora está tratando de surgir con más fuerza con Suda clan y otros, pero creo que todavía está en una etapa de crecimiento…

M.B: El intendente de Córdoba Capital, por muchos años, no dejó que se hicieran recitales en vivo en el casco histórico. Entonces, la zona del Abasto, la periferia de Córdoba se transformó en un lugar que, si hoy lo analizas musicalmente, era riquísimo. El boliche gay, el boliche de heavy metal, estaba todo en esa zona…

Fijate que ahí hay un contexto local: un intendente que mucha gente idolatra, pero que decía “yo no quiero música en vivo en el casco histórico”. Entonces, una zona periférica se transforma en una riqueza cultural importantísima. O por lo menos eso es lo que opino yo.

O.c: ¿Y a nivel nacional?

M.B: Fijate: cuando quiso explotar el primer rap, en el 89, Club Nocturno saca el primer disco completo de rap en castellano. Y May D graba con Los Fabulosos Cadillacs, rapea frente a la 9 de Julio ante no sé cuánta gente. Bueno, justo ese año empieza una hiperinflación que hace bolsa todo.

Cuando El Sindicato empieza a hacer giras por Miami, Puerto Rico – porque no fue con Trueno, fue con El Sindicato que empezamos a exportar rap – explota el país. Y explota el mundo también. Entonces, me parece que cada vez que el rap quiso levantar la cabeza, el contexto lo volvió a bajar.

En este momento estamos exportando rap. Estamos exportando RKT. Yo hace dos años estuve en Ciudad de México. La gente escuchaba a L-Gante. Es más, escuché a Alika en Tepito. Hablé con ella y me dice: “me aman en Tepito”. Y se nota completamente. Fui a la feria de Tepito y estaban los CD truchos de Alika. Acá no los veo.

Yo no hablo de rap. Por eso te digo: música urbana. Yo no sé si hoy Trueno hace rap. Trueno hace algo que… digamos, rapea, sí, sobre una base rockera.

O.c: ¿Un poco lo que hacía actitud María Marta, hace hoy trueno o Wos?

M.B: Sí, totalmente. Mientras pasa eso, vos los tenés chicos recorriendo todo el país con un pendrive, con beats musicales, haciendo rap en vivo. Y con un éxito bárbaro. La verdad que están triunfando más en lo que se llama el interior del país que en el propio Buenos Aires. Es un fenómeno extraño en toda Latinoamérica. Cada país tiene sus propias movidas. México tiene sus corridos tumbados, que es un género muy particular, que se parece mucho al rap, pero no lo es. Tiene sus características.

En Argentina, yo creo que hay tres centros que son los más importantes. Más allá de que hubo movida hip hop desde el 84 en casi todas las provincias —no en todas, pero en casi todas—, los tres centros importantes para mí son Córdoba, Buenos Aires y Rosario. Donde pasaron tres movidas distintas. De hecho, la gente de Rosario me pidió que escribiera un libro sobre Rosario. No lo voy a hacer. Hay dos colegas y un periodista que se pusieron las pilas. Me parece que cada lugar tiene que escribir su propia historia. Lo de Córdoba fue simplemente un coqueteo. Y sé que hay gente que ya empezó a escribir, así que eso está bueno.

O.c: Recién me nombrabas el RKT. ¿Qué opinión tenés de eso? Porque algunos dicen que es rap, otros que es cumbia rapeada. ¿Dónde lo ubicás?

M.B: Hay un problema básico: no hay definiciones de género. El rap es un estilo de fraseo sobre una base rítmica. Es más, Leo Dan hizo un rap. El Profesor Jirafales hizo un rap. Hay un montón de gente que hizo rap.

Ese es el gran problema. Ahora, si vos decís “el rap como género musical”, pasa lo mismo que con el rock nacional. ¿Qué es? Es un conjunto de cosas que entran en esa bolsa.

El RKT es un género que nació en el conurbano, en zona norte, y que se hizo muy famoso en las fiestas clandestinas. Es un género bailable. Por eso yo le digo que es el reggaetón del conurbano. No busca que sus letras —por más que algunas puedan ser testimoniales, como dos de Elegante o una de ChuCky La mayoría son superfluas y buscan divertirse. Como fue el rap en sus orígenes.

Yo No lo meto en ningún lado. Soy investigador, Trato de observar y sacar conclusiones. Por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de los académicos y críticos musicales te dicen que el trap forma parte de la cultura hip hop. Acá eso se discute. Casi nadie dice eso. Te dicen que el trap es otra cosa. Es más, muchas personas acá te dicen que el freestyle no forma parte de la cultura hip hop.

Por eso te digo: no hay dogmas. No hay una biblia que diga “esto es así y san se acabó”. Hay puntos de vista. Hay consensos.

Yo no creo que al RKT le interese el hip hop ni el rap. El RKT anda solo. Le está yendo muy bien. Los pibes están inventando subgéneros del RKT. Por ejemplo, hay un pibe acá que empezó a hacer rap sobre bases de mambo. Y él me dice: “Hago mambo”. Y de repente aparecieron otros haciendo mambo. Y llegaron a hacer un festival de mambo.

Ahora los pibes de la Villa 31 empezaron a hacer dembow villero. Un nuevo género. Entonces, ¿dónde lo coloco? Yo no coloco nada en ningún lado.

O.c: ¿Y cómo ves esa discusión sobre los elementos del hip hop?

M.b: Es una de las grandes discusiones que se siguen dando. Y a mí me divierten muchísimo. Mientras discuten cuántos son los elementos, los grafiteros te saludan y te dicen: “Nosotros, si quieren, pintamos. Pero somos grafiteros”. Y los breakers ahora son deportistas olímpicos. Se tuvieron que asociar a una entidad deportiva porque se volvieron un deporte olímpico.

Por eso te digo: para mí no es un tema de purismo. Es analizar una realidad. En la cultura popular pasó con el tango. Cuando surgió Piazzolla, todos decían “eso no es tango”. Otros decían “es la evolución del tango”. Tal vez todo esto sea parte de una cultura popular que sigue mutando.

O.c: Para ir cerrando, ¿qué otro proyecto tenés? Porque veo que estás siempre escribiendo, investigando, participando. ¿En qué estás ahora?

MB: Mirá, me tengo que doctorar. Terminé mi tesis doctoral, que es como el libro del rap de acá, pero con los cuatro elementos: rap, graffiti, breakdance y DJing. La idea es publicarlo.